import requests

import pandas as pd

from datetime import datetime

# 실제 데이터 분석 예시

sales_data = pd.DataFrame({

'date': pd.date_range('2024-01-01', periods=90, freq='D'),

'sales': [1000 + i*10 + (i%7)*50 for i in range(90)]

})

print(f"최근 7일 매출 평균: {sales_data.tail(7)['sales'].mean():,.0f}원")

#> 최근 7일 매출 평균: 2,010원

print(f"전월 대비 성장률: {((sales_data.tail(30)['sales'].mean() / sales_data.head(30)['sales'].mean()) - 1) * 100:.1f}%")

#> 전월 대비 성장률: 47.7%16 AI와 문서 융합

2024년 3월, 한 데이터 과학자가 Quarto 문서 내에서 OpenAI API를 직접 호출하는 실험을 했다. 매일 업데이트되는 매출 데이터를 자동으로 분석하고, AI가 생성한 인사이트를 보고서에 포함시키는 것이었다.

이 실험의 결과는 놀라웠다. 문서가 단순히 정보를 저장하는 것이 아니라, 스스로 데이터를 분석하고 해석하는 지능적 시스템으로 작동했다. 바로 문서가 소프트웨어가 되는 Quarto의 철학이 AI를 만나 완전히 새로운 차원으로 진화한 순간이었다.

16.1 AI로 진화하는 3가지 문서 유형

앞선 장들에서 살펴본 대시보드, 프레젠테이션, 반응형 문서는 모두 AI와 결합하여 완전히 새로운 차원으로 진화하고 있다. 그림 16.2 에서 보듯이, 모든 문서 유형이 수동→능동, 고정→적응, 정적→학습이라는 공통된 진화 패턴을 보인다. 각각이 어떻게 변화했는지 구체적으로 살펴보자.

16.1.1 증강 대시보드

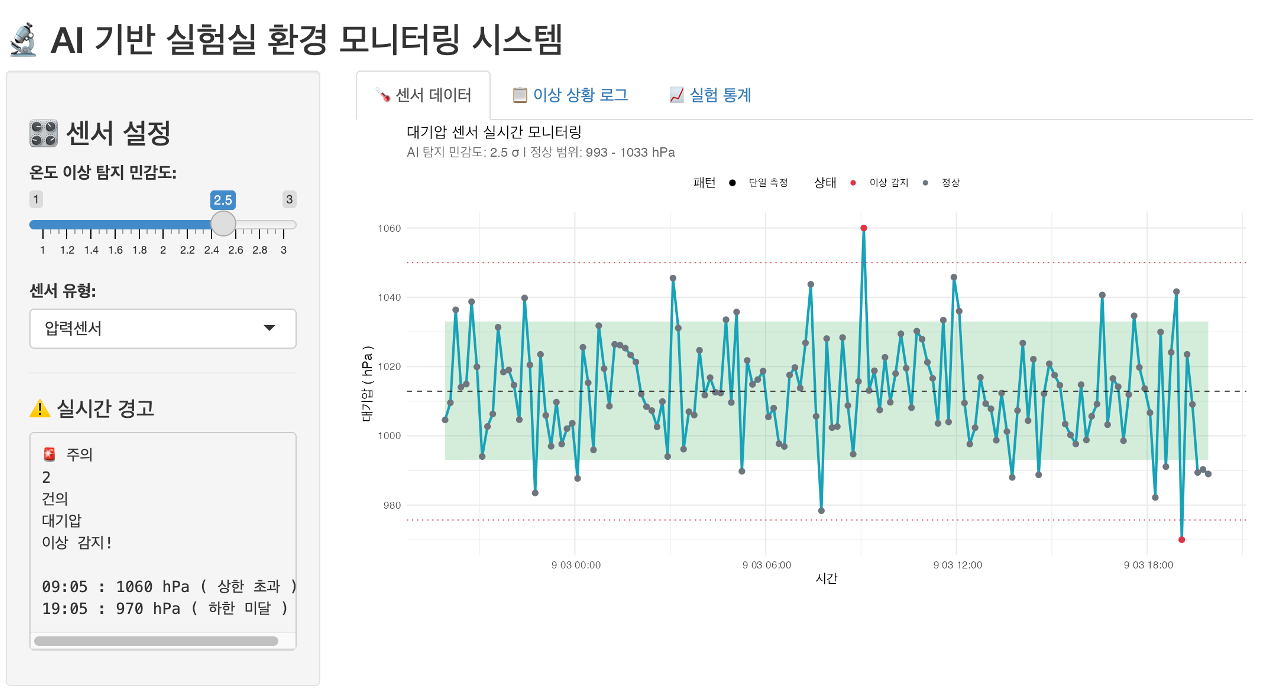

2025년 7월의 어느 늦은 밤, 한 나노소재 연구실에서 근무하던 박사과정 학생의 스마트폰에 긴급 알림이 울렸다. “🚨 실험실 B동 온도 이상 감지: 28.3°C, 정상 범위 초과”. AI 증강 대시보드가 실험실의 온도 센서 데이터를 실시간 모니터링하다가 이상 패턴을 포착한 것이다. 연구원이 달려가 보니 냉각 시스템의 일부가 고장 나 있었다. 만약 기존의 정적 대시보드였다면 다음날 아침까지 발견하지 못했을 고가의 실험 시료가 손상될 뻔했다.

```{r}

library(shiny)

library(tidyverse)

# 핵심: AI 이상치 탐지 함수

detect_anomalies <- function(data, threshold = 2) {

mean_val <- mean(data$value)

sd_val <- sd(data$value)

data$is_anomaly <- abs(data$value - mean_val) > threshold * sd_val

data$alert_level <- ifelse(data$is_anomaly, "🚨 이상", "✅ 정상")

return(data)

}

# 샘플 실험실 온도 데이터 (실제로는 IoT 센서에서 수집)

sensor_data <- data.frame(

timestamp = seq(Sys.time() - hours(6), Sys.time(), by = "10 min"),

value = c(20 + rnorm(35, 0, 1), 28, rnorm(1, 20, 1)) # 28℃ 이상치 포함

)

# AI 분석 실행

result <- detect_anomalies(sensor_data)

# Shiny 대시보드: 실시간 시각화 + 자동 경고

shinyApp(

ui = fluidPage(

titlePanel("🔬 AI 실험실 모니터링"),

plotOutput("sensor_plot"),

verbatimTextOutput("alerts")

),

server = function(input, output) {

output$sensor_plot <- renderPlot({

ggplot(result, aes(timestamp, value, color = alert_level)) +

geom_line() + geom_point(size = 3) +

geom_hline(yintercept = c(18, 22), linetype = "dashed") +

labs(title = "실시간 온도 모니터링", y = "온도(℃)")

})

output$alerts <- renderText({

anomalies <- sum(result$is_anomaly)

paste("탐지된 이상치:", anomalies, "건")

})

}

)

```위 사례에서 사용된 이상치 탐지는 사실 단순한 통계적 알고리즘(평균 ± 2σ)이다. 엄밀히 말하면 머신러닝이나 딥러닝 기반의 진정한 AI는 아니다. 하지만 바로 이 점이 AI 대시보드로의 현실적 진화를 보여준다. 전통적인 대시보드가 “현재 온도 28.3°C”라고만 표시했다면, 이 시스템은 “28.3°C는 위험 수준”이라고 판단하고 즉시 알림을 보냈다.

진정한 AI 증강 대시보드는 여기서 한 단계 더 나아간다. 과거 데이터의 패턴을 학습해 “내일 오후 3시경 온도 이상이 발생할 확률 78%”라고 예측하고, “지난 주 비슷한 패턴 후 냉각 펌프 고장이 발생했음”이라고 원인까지 추론한다. 현재 구현은 규칙 기반 자동화에서 패턴 기반 지능화로 넘어가는 과도기적 단계다.

하지만 연구 현장에서는 완벽한 AI보다 지금 당장 작동하는 자동화가 더 절실하다. 새벽 3시에 연구원을 깨운 그 단순한 알림이 수백만 원의 시료를 구했듯이, 때로는 간단한 통계적 판단만으로도 충분히 혁신적일 수 있다. 사람이 24시간 차트를 보며 “이상한데?”라고 느끼는 순간을 시스템이 대신 포착하는 것, 그것이 바로 능동적 모니터링의 시작이다.

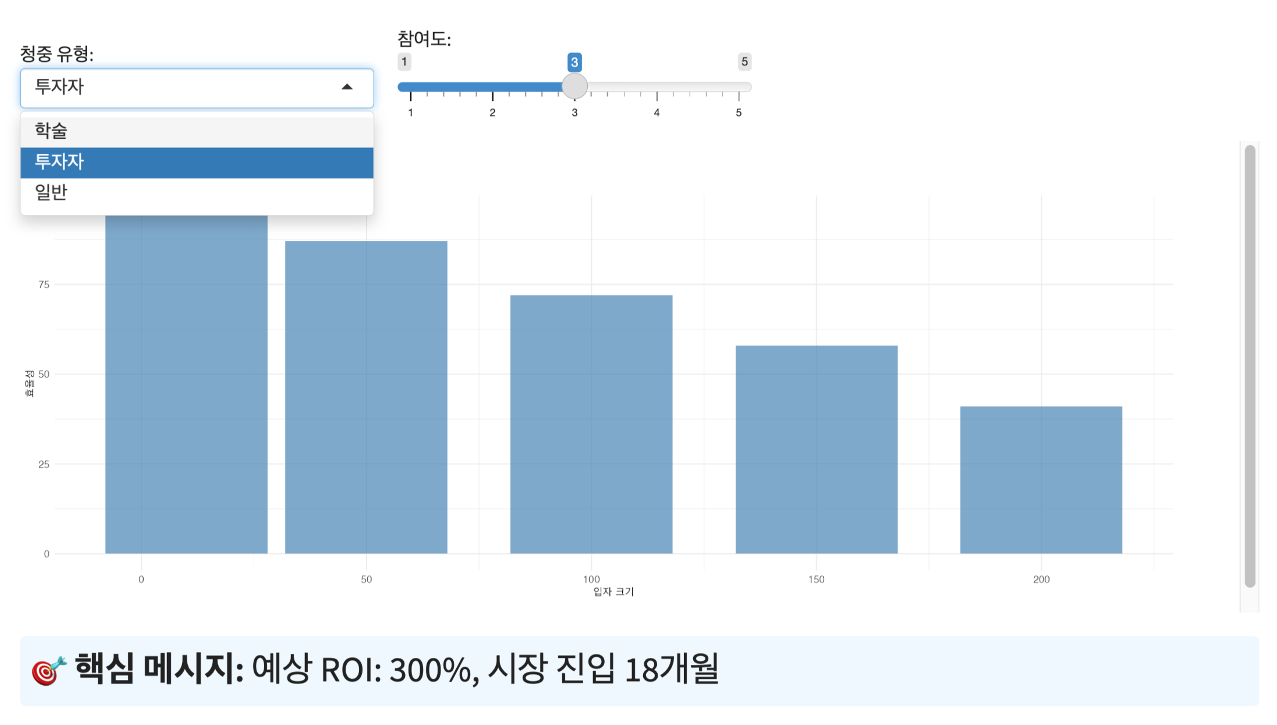

16.1.2 지능형 발표자료

2025년 9월, 나노기술 연구자가 국제학회와 투자설명회에서 동일한 연구결과를 발표해야 했다. 과거라면 밤을 새워 두 개의 완전히 다른 발표자료를 준비했겠지만, 이제는 RevealJS와 Shiny의 결합으로 만든 단일 프레젠테이션이 청중에 따라 스스로 변신했다. 학술 청중 앞에서는 통계적 유의성과 신뢰구간을 강조하는 산점도를, 투자자 앞에서는 ROI와 비용절감을 부각시키는 막대차트를, 일반 대중 앞에서는 직관적 이해를 돕는 선그래프를 자동으로 생성했다.

library(shiny)

# 청중 맞춤형 UI

selectInput("audience_type", "청중 유형:",

choices = list("학술" = "academic",

"투자자" = "investor",

"일반" = "public"))

plotOutput("particle_plot")

textOutput("explanation")

# 서버 로직: 청중별 적응형 설정

chart_config <- reactive({

if (input$audience_type == "academic") {

list(title = "입자 크기별 촉매 효율성 (R² = 0.94)",

style = "scatter")

} else if (input$audience_type == "investor") {

list(title = "더 작은 입자 = 더 높은 수익성",

style = "bar")

} else {

list(title = "작을수록 좋다!",

style = "line")

}

})

# 청중별 차트 생성

output$particle_plot <- renderPlot({

config <- chart_config()

base_plot <- ggplot(particle_data, aes(x = particle_size, y = efficiency))

if (config$style == "bar") {

base_plot + geom_col() # 막대차트

} else if (config$style == "line") {

base_plot + geom_line() + geom_point() # 라인차트

} else {

base_plot + geom_point() + geom_smooth(method = "lm") # 산점도 + 회귀선

}

})

# 청중별 핵심 메시지

output$explanation <- renderText({

if (input$audience_type == "academic") {

"통계적 유의성: p < 0.001"

} else if (input$audience_type == "investor") {

"예상 ROI: 300%"

} else {

"깨끗한 에너지 생산"

}

})이러한 적응형 프레젠테이션의 진정한 혁신은 단순히 차트 스타일을 바꾸는 것이 아니다. 동일한 과학적 사실이 청중의 관심사와 이해 수준에 맞춰 완전히 다른 스토리로 재구성된다는 점이다. 나노입자 크기와 효율성의 상관관계라는 동일한 데이터가 학술 청중에게는 “p < 0.001의 통계적 유의성”으로, 투자자에게는 “300% ROI 달성 가능”으로, 일반 대중에게는 “더 깨끗한 에너지의 미래”로 번역된다.

물론 현재 구현은 if-else 조건문 기반의 규칙 시스템이다. 미래의 진정한 AI 프레젠테이션은 청중의 표정과 시선을 실시간 분석하여 설명의 속도와 깊이를 조정할 것이다. 하지만 지금의 조건부 적응만으로도 발표 준비의 패러다임이 바뀌었다. 발표자는 더 이상 여러 버전을 관리하지 않아도 되며, 청중 유형만 선택하면 데이터가 알아서 최적의 형태로 변신한다. 이는 과학 커뮤니케이션의 진일보한 형태이자, 지식 전달의 효율성 혁명이다.

16.1.3 자율 반응형 문서

2025년의 어느 연구실에서 박사과정 학생이 300페이지 분량의 기술 문서를 열었다. 첫 방문에서는 일반적인 목차가 보였지만, 며칠 사용하다 보니 문서가 그의 읽기 패턴을 학습했다. 자주 참조하는 수식 섹션이 상단으로 올라왔고, 건너뛰는 배경 이론 부분은 접힌 상태로 표시됐다. 같은 문서를 지도교수가 열면 전혀 다른 레이아웃이 나타났다. 학생이 집중하는 세부 구현보다는 연구 방향과 결과 해석 섹션이 강조되어 있었다.

이것이 바로 정적 UI에서 학습하는 UI로의 진화다. 전통적인 문서는 누가 언제 읽든 동일한 모습이었다. 하지만 AI 증강 문서는 사용자의 행동을 관찰하고 패턴을 학습하여 개인에게 최적화된 경험을 제공한다.

#| eval: false

# 자율 반응형 문서의 핵심 개념 (의사 코드)

# 1. 사용자 행동 관찰

문서.observe_user() {

클릭_패턴 = 추적("어떤 섹션을 클릭하는가?")

스크롤_속도 = 측정("어느 부분에서 천천히 읽는가?")

체류_시간 = 계산("각 섹션에 얼마나 머무는가?")

재방문_빈도 = 분석("자주 돌아오는 페이지는?")

}

# 2. 패턴 학습

문서.learn_preferences() {

관심_영역 = 찾기(체류_시간 > 평균)

무관심_영역 = 찾기(스킵된_섹션들)

개인_특성 = 추론(읽기_순서, 선호_깊이)

}

# 3. 자동 최적화

문서.optimize_layout() {

중요한_콘텐츠를_상단으로_이동()

자주_쓰는_도구를_사이드바에_고정()

불필요한_섹션을_자동으로_축소()

개인별_맞춤_네비게이션_생성()

}현실적으로는 브라우저의 사용 패턴 데이터를 활용해 문서 레이아웃을 동적으로 조정하거나, 연구자의 인용 패턴을 분석해 관련도 높은 섹션을 우선 표시하는 수준에서 시작할 수 있다. 예를 들어, 통계학자가 자주 참조하는 R 코드 섹션은 항상 펼쳐진 상태로, 생물학자에게는 실험 설계 부분이 상위에 배치되는 식이다.

이러한 자율 반응형 문서는 아직 연구 단계지만, 문서와 사용자 간의 관계를 근본적으로 바꿀 잠재력을 가지고 있다. 문서가 단순한 정보 저장소에서 지능적 학습 파트너로 진화하는 순간이다. 사용할 때마다 더 똑똑해지고, 개인의 사고 과정과 학습 스타일에 맞춰 최적화되는 문서. 이것이 AI 시대 문서 작성의 최종 목표일 것이다.

16.2 Quarto에서 AI 활용

Quarto는 전통적으로 두 가지 입력을 받아 문서를 생성해왔다. 사람이 작성하는 텍스트(마크다운, \(\LaTeX\))와 기계가 실행하는 코드(R, 파이썬, 줄리아, 자바스크립트). 그런데 2024년, 새로운 패러다임이 등장했다. AI 입력이라는 세 번째 차원이 추가된 것이다.

이제 Quarto 문서는 사람 창의성, 기계 연산력, AI 지능을 모두 융합한 통합 문서 엔진이 되었다. Posit은 이러한 비전을 실현하기 위해 ellmer, ragnar, mall, chores 같은 혁신적 패키지들을 출시했다. 복잡한 AI API 코드를 직접 작성할 필요 없이, 단 몇 줄로 Claude, GPT, Gemini 등 모든 주요 AI 서비스와 연결된다.

16.2.1 AI 통합 핵심: ellmer

ellmer는 모든 주요 AI 서비스를 하나의 통합 인터페이스로 연결하는 게이트웨이다. Claude, OpenAI, Gemini을 동일한 방식으로 호출할 수 있어, AI 서비스 간 전환이 자유롭다.

library(ellmer)

# 동일한 인터페이스로 다양한 AI 서비스 호출

chat_claude()$chat("실험 결과의 통계적 유의성을 분석해줘", data = experiment_data)

chat_openai()$chat("이 결과가 기존 이론과 어떻게 연결되는지 설명해줘", data = experiment_data)

chat_gemini()$chat("두 분석을 종합해서 논문 초록을 작성해줘", data = analysis_results)AWS Bedrock, Azure OpenAI, Groq, Ollama 등 10개 이상의 AI 플랫폼을 지원하며, 기업 환경의 인증 시스템과도 자동 연동된다.

16.2.2 문서 기반 AI 생성: ragnar

ragnar는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구현을 통해 기존 문서를 기반으로 새로운 콘텐츠를 생성한다. 대용량 문서를 벡터 데이터베이스에 저장하고, 맥락에 맞는 정보를 검색해 AI가 답변하게 한다.

16.2.3 데이터프레임 NLP와 자동화: mall & chores

mall은 데이터프레임 직접 연결로 NLP 분석을 간소화하고, chores는 반복적인 LLM 작업을 자동화한다.

# mall: 논문 초록 분석과 분류

abstracts_df |>

llm_sentiment(abstract_text) |> # 연구 톤 분석

llm_classify(research_field) # 연구 분야 자동 분류

# chores: 실험 보고서 자동 생성

chores_schedule("매일 실험 결과 요약",

template = lab_report_template)16.2.4 새로운 문서 작성 패러다임

그림 16.5 에서 보듯이, 이제 Quarto는 세 가지 입력을 받는 통합 문서 엔진이다. 사람의 텍스트, 기계의 코드, AI의 생성 콘텐츠가 모두 하나의 문서에서 융합된다. 렌더링할 때마다 최신 데이터를 분석하고, AI가 인사이트를 생성하며, 이를 HTML, PDF, 프레젠테이션, 대시보드, 웹사이트 등 다양한 형식으로 출력한다.

# 연구 데이터 분석 → 논문 작성 → 다중 형식 출력

experiment_results |>

analyze_with_ai(model = "claude") |>

generate_paper_draft() |>

publish_as_preprint()이는 단순한 정적 보고서를 넘어선, 지능형 적응 문서의 탄생을 의미한다. 혁신적인 워크플로우를 가능하게 한다. 전통적 입력과 AI 입력이 결합된 새로운 패러다임 속에서, 저자는 더 이상 문서를 ’작성’하는 것이 아니라 ’설계’하게 되었다.

16.3 독립 생태계

과학 연구의 디지털 전환은 단일 플랫폼에서 완성되지 않는다. Quarto를 중심으로 한 재현 가능한 연구 생태계는 이제 다양한 AI 도구들과 공진화하며 더욱 강력한 과학 연구 인프라를 구축하고 있다. 이들 도구들은 서로 경쟁하는 것이 아니라, 연구자의 다양한 니즈에 맞춰 상호 보완적 역할을 수행한다.

그림 16.6 에서 보듯이, 현대 연구 환경은 마치 태양계처럼 조직되어 있다. Quarto가 태양 역할을 하며 재현 가능한 연구의 중심축을 제공하고, 다양한 AI 도구들이 세 개의 레이어를 따라 배치되어 각각의 전문 영역에서 연구를 지원한다. 창작 레이어(ChatGPT, Claude, Gemini)는 아이디어 생성과 초안 작성을, 지원 레이어(Perplexity, NotebookLM, Cursor, Windsurf, GitHub Copilot, Ollama)는 특정 작업에 특화된 지원을, 협업 레이어(ChatGPT Canvas, Claude Artifacts, Claude Code, Gemini Code Assist, Obsidian, OpenAI Codex)는 실시간 협업과 코드 생성을 담당한다.

16.3.1 연구 업무별 도구 조합

이러한 생태계 구조는 연구의 각 단계에서 최적화된 도구 조합을 가능하게 한다. 단백질 구조 연구를 예로 들어보자. 아이디어 탐색 단계에서 연구자는 Perplexity로 최신 알파폴드(AlphaFold) 관련 논문들을 검색하고, Claude와 브레인스토밍을 통해 새로운 연구 방향을 모색한다. 이 과정에서 생성된 아이디어와 참고 문헌들은 자연스럽게 Obsidian의 지식 그래프로 연결되어 연구의 맥락을 시각화한다.

실험 설계 단계로 넘어가면 도구의 조합이 달라진다. 연구자는 Quarto 문서에 실험 프로토콜을 작성하면서 Cursor의 AI 코딩 지원을 받아 분자 시뮬레이션 코드를 개발한다. 이때 GitHub Copilot이 반복적인 데이터 처리 코드를 자동 생성하고, NotebookLM이 관련 논문들을 분석하여 실험 조건 최적화에 필요한 인사이트를 제공한다.

논문 작성 단계에서는 또 다른 패턴이 나타난다. Quarto에서 재현 가능한 원고를 작성하되, 특정 섹션은 Canvas에서 공동저자들과 실시간 협업으로 다듬어 나간다. 복잡한 단백질 구조 상호작용을 설명하는 인터랙티브 시각화는 Claude Artifacts에서 빠르게 프로토타입하고, 이를 다시 Quarto의 Observable JS 코드로 통합한다. mall 패키지를 통해 논문 초록의 톤을 분석하고, ragnar로 선행 연구와의 연관성을 자동 검증한다.

16.3.2 도구별 상호 보완 관계

각 도구의 전문성은 연구의 특정 병목지점을 해결하는 데 최적화되어 있다. Claude Artifacts는 “연구 아이디어를 즉시 구현 가능한 도구로 변환”하는 데 특화되어 있다. 예를 들어, “단백질 서열 유사성을 시각화하는 도구가 필요해”라고 말하면, 몇 초 내에 완전히 작동하는 웹 애플리케이션을 생성한다. 이는 연구자가 복잡한 웹 개발 지식 없이도 자신의 연구에 필요한 맞춤형 도구를 즉석에서 만들 수 있음을 의미한다.

ChatGPT Canvas와 Claude Artifacts는 “협업적 문서 편집”에서 진가를 발휘한다. ChatGPT Canvas는 연구 제안서 작성 과정에서 실시간 구조 분석과 개선점 제안을 통해 버전 관리와 실시간 수정을 지원한다. 특정 문단을 선택하면 해당 부분만 정교하게 다듬어주고, 전체 논리 구조는 그대로 유지한다. Claude Artifacts는 즉시 실행 가능한 인터랙티브 프로토타입을 생성하여 연구 아이디어를 구현 가능한 도구로 변환한다. 이는 전통적인 AI 도구가 전체 문서를 새로 작성하는 방식과 대비되는 혁신이다.

16.3.3 CLI 기반 코드 어시스턴트

최근 가장 주목할만한 변화는 CLI(Command Line Interface) 기반 코드 어시스턴트의 등장이다. Claude Code(Anthropic), Gemini Code Assist(Google), OpenAI Codex는 IDE를 넘어 시스템 레벨에서 개발자를 지원한다. 이들은 단순한 자동완성을 넘어 전체 프로젝트 구조를 이해하고, 복잡한 리팩토링을 수행하며, 테스트 코드를 자동 생성한다.

Windsurf는 Cursor의 강력한 대안으로, AI 네이티브 IDE의 새로운 가능성을 보여준다. 특히 멀티모달 입력을 지원하여 스크린샷이나 다이어그램을 코드로 직접 변환할 수 있다. 연구자가 논문의 실험 다이어그램을 보여주면, 해당 실험을 구현하는 완전한 파이프라인을 생성한다.

Ollama는 로컬 LLM 실행 환경을 제공하여 민감한 연구 데이터를 다루는 연구자들에게 완전한 프라이버시를 보장한다. Llama, Mistral, Phi 등 다양한 오픈소스 모델을 로컬에서 실행할 수 있어, 클라우드 의존성 없이 AI 지원을 받을 수 있다. 특히 의료 데이터나 기업 기밀을 다루는 연구에서 필수적인 도구로 자리잡고 있다.

Cursor와 GitHub Copilot은 “연구 코딩”의 생산성을 극대화한다. 연구자가 주석으로 “이 부분에서 T-test 수행하고 결과를 시각화”라고 적으면, 통계 검정부터 그래프 생성까지 완전한 코드를 자동 생성한다. 더 중요한 것은 이들이 과학 연구의 맥락을 이해한다는 점이다. 생물학 연구에서는 바이오파이썬 라이브러리를, 물리학 연구에서는 SciPy를 자동으로 선택하여 제안한다.

💭 생각해볼 점

AI와 Quarto의 융합은 문서 작성의 진입 장벽을 대폭 낮추고 있다. 이제 비개발자도 데이터 기반 보고서를 만들 수 있고, 개발자가 아니어도 인터랙티브 시각화를 구현할 수 있게 되었다.

하지만 이런 접근성 향상이 가져올 새로운 도전들도 있다. 품질 관리 측면에서는 누구나 만들 수 있다고 해서 모든 문서가 품질을 보장하지는 않는다는 문제가 있다. 표준화 관점에서는 각자의 방식으로 AI를 활용하다 보면 조직 내 일관성이 떨어질 수 있다는 우려가 제기된다. 의존성 차원에서는 AI에 과도하게 의존하면 인간의 비판적 사고 능력이 퇴화될 위험도 존재한다.

이러한 도전에도 불구하고, AI+Quarto의 조합은 “문서 = 소프트웨어” 패러다임을 현실화하는 가장 현실적인 접근법이다. 중요한 것은 기술을 맹신하기보다는, 인간의 창의성과 AI의 효율성이 조화를 이루는 균형점을 찾는 것이다. 우리가 목격하고 있는 것은 단순한 도구의 발전이 아니라 지적 창작 과정 자체의 근본적 재구성이다. 전통적으로 연구자는 아이디어 구상부터 최종 출판까지의 긴 여정을 혼자 걸어야 했지만, AI 도구 생태계와 Quarto의 융합은 이 모든 과정을 “조각에서 완성품으로” 흐르는 하나의 연속된 창작 활동으로 변화시켰다. 이제 연구자는 마치 심포니 지휘자처럼 각기 다른 AI 도구들의 전문성을 조율하며, 기술적 세부사항에 매몰되지 않고 순수한 지적 탐구와 창작에만 집중할 수 있게 되었다. 기술은 배경으로 물러나고, 아이디어와 통찰이 전면에 나서는 진정한 의미의 “지적 창작”이 가능해진 것이다.

지금까지 살펴본 AI 융합의 가능성들은 이론에 그치지 않는다. 다음 장에서는 이러한 도구들이 실제 과학기술 문서 제작 현장에서 어떻게 구현되고 있는지, 구체적인 사례를 통해 확인해보겠다. 논문, 보고서, 프레젠테이션, 대시보드에 이르기까지 - 하나의 Quarto 소스에서 시작하여 다양한 형태의 완성품으로 변화하는 “Write Once, Publish Everywhere”의 실현 과정을 직접 경험해볼 것이다.