14 연구 패러다임 완성

연구 생산성의 혁명이 시작되었다.

Palmer 연구기지에서 시작된 6개월간의 여정은 단순한 개인의 성장 이야기가 아니었다. 이는 연구 시간의 근본적 재분배를 통해 연구의 본질에 집중할 수 있게 된 실제 사례다.

12 에서 AI 도구 생태계의 네트워크 효과를 확인하고, 13 에서 계산 복잡도의 한계를 돌파하는 과정을 거치며, Nelle 박사는 이제 연구 생산성의 완전한 혁신에 도달했다. 가장 중요한 변화는 AI가 대신 처리해주는 반복 작업에서 절약한 87%의 시간을 모두 창의적 사고와 깊은 녰찰에 재투자한 것이다.

이는 단순한 도구 활용을 넘어서, 연구자가 정말 해야 할 일에 온전히 집중할 수 있는 환경을 만들어냈다.

# 연구 시간 재분배 현황 확인

time_reallocation_status() {

echo "=== 연구 시간 재분배 현황 ==="

echo "Researcher: $(whoami)"

echo "AI 도입 전: 반복작업 80% + 창의적사고 20%"

echo "AI 도입 후: 반복작업 20% + 창의적사고 80%"

echo "시간 절약: 87% | 연구 본질 집중: 4배 증가"

echo "결과: 더 많은 발견, 더 깊은 통찰"

}이제 우리는 이 생산성 혁신이 어떻게 체계적으로 이루어졌는지, 어떻게 다른 연구자들이 동일한 효과를 얻을 수 있는지 그 구체적 방법과 단계를 분석해보자.

14.1 생산성 혁신 3대 핵심 영역

Nelle 박사가 달성한 연구 생산성 혁신은 단순한 도구 활용을 넘어서 연구 시간의 전면적 재구성이다. AI가 단순한 보조 도구가 아닌 연구 작업의 핵심 파트너로 통합된 상태를 의미한다.

그림 14.1 는 이러한 변화의 핵심 구조를 보여준다. 전통적인 연구 환경에서 연구자가 홀로 수행하던 모든 작업이 이제는 AI와의 실시간 협업을 통한 하이브리드 인지 시스템으로 재구성되었다. 이 새로운 시스템에서 AI가 방대한 데이터 패턴을 탐지하고 복잡한 계산을 순식간에 처리하는 동안, 연구자는 그 결과를 창의적으로 해석하고 연구 맥락에 맞는 의미를 부여하는 데 온전히 집중할 수 있게 되었다. 이러한 역할 분담과 실시간 융합을 통해 단순한 도구 활용을 넘어서 개별 능력의 한계를 뛰어넘는 지적 시너지가 창출되고 있다.

14.1.1 연구 질문 생성 비약적 발전

가장 눈에 띄는 변화는 연구 질문 생성 속도의 급증이다. 기존에 주 2개에 불과했던 가설 생성이 일 15개로 급증한 비결은 AI가 데이터에서 홍미로운 패턴을 발견하면 연구자는 즉시 그것을 의미 있는 연구 질문으로 발전시킬 수 있기 때문이다.

# 메타인지적 질문 생성 프로토콜

meta_cognitive_inquiry() {

echo "=== AI-Driven Question Formation ==="

# 1단계: AI의 패턴 탐지

claude "penguins.csv 데이터셋에서 통계적으로 유의미하지만

직관적으로 예상하기 어려운 관계나 패턴을 탐지해줘.

생물학적 가설보다는 데이터가 보여주는 순수한 패턴에 집중해줘."

# 2단계: 패턴의 연구적 함의 평가

echo "발견된 패턴들의 연구적 가치와 검증 가능성 평가 중..."

# 3단계: 인간의 창의적 해석과 융합

echo "AI 발견 + Human 창의성 = 새로운 연구 질문 생성"

}14.1.2 다중 AI 협업을 통한 작업 효율 증대

두 번째 핵심 영역은 여러 AI 도구를 동시에 활용하여 작업 시간을 최소화하는 능력이다. 각 AI의 강점을 파악하고 동시 활용함으로써 연구 작업의 병목 현상을 해결한다.

# 다중 AI 오케스트레이션 시스템

multi_ai_orchestration() {

echo "=== Multi-AI Cognitive Orchestra ==="

# 병렬 처리: 각 AI의 고유 강점 활용

{

claude "데이터 분석 전략 수립 및 가설 생성"

gemini "통계적 검증 및 대안 해석 제시"

copilot "코드 최적화 및 자동화 구현"

} | integrate_ai_outputs

# 순차 처리: AI 간 피드백 루프 형성

echo "AI 상호 검증 및 보완 과정 실행 중..."

}14.1.3 AI 지원 기반 창의적 사고 발전

가장 놀라운 변화는 깊은 사고와 창의적 통찰에 할애할 수 있는 시간의 급증이다. AI가 반복적 작업을 대신 처리하는 동안 연구자는 데이터의 의미를 해석하고, 이론적 프레임워크와 연결하며, 새로운 가설을 창조하는 데 집중할 수 있게 되었다.

# 하이브리드 직관 프로세스

hybrid_intuition_process() {

echo "=== AI-Human Hybrid Intuition ==="

# 직관적 판단의 AI 검증

while read -p "연구 직감: " intuition; do

claude "이 직감 '$intuition'에 대해 데이터 기반 검증과

대안적 관점을 제시해줘. 직감의 타당성을 객관적으로 평가해줘."

echo "직감 + AI 검증 = 정제된 연구 통찰"

done

}이러한 세 영역의 혁신을 통해 Nelle 박사는 연구 생산성의 기하급수적 증가를 달성한 새로운 형태의 연구자가 되었다.

14.2 시간 재투자의 복리 효과

AI가 만들어준 가장 큰 선물은 단순한 효율성 증가가 아니라 시간의 복리 효과다. Nelle 박사의 사례에서 보듯이, AI가 절약해준 시간을 연구의 본질적 가치에 재투자할 때 놀라운 승수 효과가 나타난다.

14.2.1 시간 재투자 선순환 구조

# 시간 재투자 복리 효과 시뮬레이션

time_compound_effect() {

echo "=== 연구 시간 재투자의 복리 효과 ==="

echo ""

echo "📊 기존 연구 패턴:"

echo " 데이터 작업: 6시간 (75%)"

echo " 창의적 사고: 2시간 (25%)"

echo " 일일 성과: 가설 1개, 통찰 0.5개"

echo ""

echo "🚀 AI 협업 후 패턴:"

echo " 데이터 작업: 1시간 (12.5%)"

echo " 창의적 사고: 7시간 (87.5%)"

echo " 일일 성과: 가설 8개, 통찰 5개"

echo ""

echo "💰 복리 효과 (30일 누적):"

echo " 기존: 가설 30개, 통찰 15개"

echo " AI 후: 가설 240개, 통찰 150개"

echo " 순증가: 8배 가설 생산, 10배 통찰 창출"

}가장 중요한 것은 단순한 시간 절약이 아니라 절약된 시간이 연구의 어느 영역에 재투자되는가다. Nelle 박사는 이 시간을 다음 세 영역에 전략적으로 분배했다.

- 연구 질문의 깊이 탐구 (40%): “왜?”라는 질문을 3-5번 연속으로 던지며 근본 원인 탐색

- 학제간 연결점 발견 (35%): 펭귄 연구를 기후학, 생태학, 보존생물학과 연결

- 사회적 영향력 고민 (25%): 연구 결과가 실제 보존 정책에 미칠 영향 분석

14.2.2 연구 본질 회귀

Palmer 펭귄 연구의 진짜 목적은 단순한 데이터 수집이 아니라 기후 변화 시대의 생태계 보호 전략 수립이었다. AI가 데이터 처리를 맡으면서 Nelle 박사는 비로소 이 본질적 목적에 온전히 집중할 수 있게 되었다.

# 연구 본질 회복 프로세스

research_essence_recovery() {

echo "🎯 연구 본질 회복 현황"

echo ""

echo "Before AI:"

echo " 펭귄 데이터 정리: 80% 시간"

echo " 보존 전략 고민: 20% 시간"

echo ""

echo "After AI:"

echo " 펭귄 데이터 정리: 15% 시간 (AI 담당)"

echo " 보존 전략 고민: 85% 시간"

echo ""

echo "💡 본질적 질문에 집중:"

echo " • 펭귄들이 진짜 위험에 처한 이유는?"

echo " • 어떤 개입이 가장 효과적일까?"

echo " • 다른 지역에도 적용 가능한 원칙은?"

echo " • 정책 결정자들을 어떻게 설득할까?"

}14.3 연구 시간 재분배 진화 과정

Nelle 박사 연구 생산성 혁신은 세 단계 체계적 시간 재분배를 거쳤다. 각 단계마다 AI가 대신 처리하는 작업 비중이 늘어나며, 연구자는 점진적으로 더 깊고 창의적인 사고에 집중할 수 있게 된다. 결과적으로 반복 작업 시간 80% → 창의적 사고 시간 80%로의 완전한 역전을 달성하게 된다.

14.3.1 1단계: 의식의 전환

첫 번째 단계는 “연구 시간을 어떻게 쓸 것인가”에 대한 근본적 의식 전환이다. AI가 반복 작업을 맡으면서 연구자는 비로소 “진짜 연구가 무엇인가?”라는 본질적 질문에 직면하게 된다.

이 단계에서 가장 눈에 띄는 변화는 연구 시간 배분의 극적인 역전이다. 과거 하루 8시간 중 6시간을 차지하던 반복적 데이터 작업이 AI의 도움으로 단 50분으로 압축되면서, Nelle 박사는 비로소 창의적 사고에 30%의 시간을 할애할 수 있게 되었다. 예를 들어 데이터 정리 작업은 기존 4시간에서 30분으로 단축되어 87%의 시간을 절약했고, 기본적인 통계 분석 역시 2시간에서 20분으로 줄어들어 83%의 효율성 증대를 보였다. 이렇게 확보된 하루 5시간은 모두 “왜 이런 패턴이 나타나는가?” “이 결과가 생태계에 미치는 의미는 무엇인가?”와 같은 연구의 본질적 질문을 탐구하는 데 재투자되었다.

이 단계에서 연구자는 “내가 정말 해야 할 일이 무엇인가?”를 깨닫는다. 결과적으로 연구 질문의 깊이와 가설 생성 속도가 비약적으로 향상된다.

# AI 협업을 통한 질문 발견 프로세스

discover_research_questions() {

echo "🔍 AI 협업을 통한 연구 질문 발견"

# Phase 1: AI가 데이터에서 이상한 점들 찾기

claude "penguins.csv를 보고 '이상하다, 왜 이렇지?' 싶은

패턴이나 관계를 5개 찾아줘. 통계적 근거와 함께 설명해줘."

# Phase 2: 각 이상한 점을 연구 질문으로 발전

echo "각 이상한 점에 대해 '왜?'라는 질문을 3번 연속으로 던져보기:"

echo "예: 왜 이런 패턴이? → 왜 그런 메커니즘이? → 왜 진화적으로?"

# Phase 3: 가장 흥미로운 질문을 실험 가능한 형태로 변환

claude "위에서 나온 질문들 중 가장 흥미롭고 실제로 검증 가능한

것 3개를 골라서 구체적인 실험 설계까지 해줘."

echo "🎯 결과: 나 혼자서는 절대 못 만들었을 연구 질문들 완성"

}14.3.2 2단계: 능력의 확장

두 번째 단계에서는 창의적 사고 시간이 50%까지 확장되면서 AI와의 실시간 협업을 통한 연구 역량의 기하급수적 성장이 이루어진다. 1단계에서 획득한 30%의 창의적 시간을 바탕으로, 이제 연구자는 AI와의 지속적 상호작용을 통해 개인적 한계를 넘어선 연구 능력을 개발한다.

2단계에서는 1단계에서 경험한 의식 전환을 바탕으로 더욱 급진적인 시간 재분배가 이루어진다. AI와의 협업이 정교해지면서 반복적 데이터 작업은 전체 업무의 50%까지 추가로 감소하게 되고, 이에 따라 창의적 사고와 해석에 할애할 수 있는 시간이 50%까지 대폭 확장된다. 이 단계의 핵심은 단순한 시간 절약을 넘어서 AI와 인간이 실시간으로 협업하며 만들어내는 하이브리드 인지 역량의 출현이다. 이때 나타나는 시너지 효과는 개별 능력의 단순 합계를 뛰어넘어, 마치 1+1이 3이 되는 것과 같은 기하급수적 성장을 보여준다.

# 실시간 AI-Human 협업 연구 시스템 (창의적 사고 50%)

real_time_ai_collaboration() {

echo "🤝 실시간 AI-Human 연구 협업 시작"

echo "시간 배분: 반복 작업 50% + 창의적 사고 50%"

# 연구 세션 시작: AI와 함께 목표 설정

claude "오늘 penguins.csv 데이터로 하고 싶은 연구가 있어.

'펭귄의 생존 전략'에 대해 새로운 발견을 하고 싶은데,

어떤 각도로 접근하면 좋을까? 3가지 접근법 제시해줘."

# 선택된 접근법으로 함께 분석 시작

echo "🔬 선택한 접근법으로 실시간 협업 분석 시작"

# 분석 중 실시간 질문과 토론

echo "분석 중 지속적인 AI와의 대화:"

echo "- '이 결과가 의미하는 바는 뭘까?'"

echo "- '다른 각도에서 보면 어떨까?'"

echo "- '이걸 검증하려면 어떤 추가 분석이 필요할까?'"

# 즉석에서 새로운 가설 생성과 검증

claude "방금 나온 결과를 보니 흥미로운 패턴이 보여.

이걸 바탕으로 새로운 가설을 만들고 바로 검증해보자.

어떤 분석을 추가로 해보면 좋을까?"

echo "⚡ 결과: 혼자서는 불가능했던 즉석 가설-검증 사이클"

}

# AI 증강 연구 능력 측정

measure_augmented_capabilities() {

echo "📊 AI 증강 후 연구 능력 측정"

echo "🚀 증강된 연구 능력들:"

echo " • 패턴 인식: AI의 다차원 분석 + 인간의 직관적 해석"

echo " • 가설 생성: 초당 10개의 가설 생성 및 평가 가능"

echo " • 실험 설계: 다중 시나리오 동시 고려 및 최적화"

echo " • 결과 해석: 단일 분야 → 융복합적 다차원 해석"

echo " • 연구 속도: 기존 대비 50-100배 가속"

echo "🎯 핵심 변화: 개인 연구자 → AI-Human 하이브리드 연구자"

}이 단계에서 연구자는 단순히 기존 방법론을 효율적으로 사용하는 것을 넘어서, 메타-방법론적 혁신 능력을 개발한다. AI-Human 협업을 통해 전통적 연구 프레임워크의 한계를 뛰어넘는 새로운 접근법을 창조한다.

# 메타-연구: 연구 방법론 자체를 혁신하기

meta_research_innovation() {

echo "🧠 메타-연구: 연구 방법론 혁신"

# 기존 연구 방법론의 한계 분석

claude "펭귄 연구에서 전통적으로 사용되는 방법론들을 분석해서:

1. 각 방법론의 한계점 3가지

2. AI와 협업하면 극복 가능한 한계들

3. 완전히 새로운 접근법 제안 2가지"

# 새로운 연구 방법론 실험

echo "🔬 새로운 AI-Human 협업 연구법 실험:"

echo " • 역가설 방식: AI가 반대 가설들을 동시에 검증"

echo " • 다차원 동시 분석: 여러 관점을 동시에 탐색"

echo " • 실시간 방법론 조정: 중간 결과에 따라 접근법 변경"

# 방법론 효과 측정

claude "새로운 방법론들을 실제 적용해보고

기존 방식 대비 효과를 측정해줘.

정량적 지표와 정성적 차이 모두 포함해서."

echo "🎯 목표: 남들이 따라할 수 있는 새로운 연구 표준 창조"

}14.3.3 3단계: 정체성 재정의

세 번째 단계는 창의적 사고 시간이 80%에 도달하며 연구자로서의 정체성 자체가 근본적으로 재정의되는 과정이다. 이 단계에서 연구자는 전통적인 개별 연구자를 넘어서 AI와 완전히 융합된 새로운 형태의 연구자로 자신의 정체성을 완전히 재구성한다.

3단계에서는 연구 시간 재분배의 완결판이 실현된다. 2단계에서 구축한 하이브리드 역량을 바탕으로 반복적 데이터 작업은 이제 전체 업무의 20%까지 최소화되고, 대신 창의적 사고와 연구 본질 탐구에 80%의 시간을 온전히 투자할 수 있게 된다. 이 단계의 연구자는 더 이상 개별 연구 성과에 만족하지 않고, 자신이 개발한 AI First 방법론을 체계화하여 새로운 연구 표준으로 확산시키는 패러다임 창조자의 역할을 수행하게 된다. 이는 단순한 개인적 성장을 넘어서 연구 커뮤니티 전체의 진화를 이끄는 혁신적 변화를 의미한다.

# AI-Human 하이브리드 연구자의 일일 운영 (창의적 사고 80%)

hybrid_researcher_daily_ops() {

echo "🧬 AI-Human 하이브리드 연구자 운영 시작"

echo "시간 배분: 반복 작업 20% + 창의적 사고 80%"

echo "정체성: 개별 연구자 → AI-Human 하이브리드 엔티티"

# 아침: AI와 함께하는 연구 계획

echo "🌅 하이브리드 연구 시작"

claude "우리의 연구 파트너십에서 오늘 목표는:

1. 어제까지의 진행 상황 종합 분석

2. 오늘 집중할 연구 영역 우선순위 결정

3. AI-인간 역할 분담 최적화"

# 낮: 실시간 융합 연구

echo "☀️ 실시간 AI-인간 융합 연구"

echo " • AI: 패턴 탐지, 대용량 계산, 다차원 분석"

echo " • 인간: 직관적 해석, 창의적 연결, 가치 판단"

echo " • 융합: 1+1=10의 시너지로 새로운 발견 창조"

# 저녁: 하이브리드 학습과 진화

echo "🌆 하이브리드 시스템 학습과 진화"

claude "오늘 우리의 협업에서:

1. 가장 효과적이었던 협업 패턴 분석

2. 개선이 필요한 지점들 식별

3. 내일의 협업 방식 최적화 방안"

echo "🎯 결과: 매일 더 강화되는 AI-인간 연구 파트너십"

}AI First 마스터가 된 연구자는 단순히 자신만의 연구 방식을 바꾸는 것을 넘어서, 새로운 연구 표준을 창조하고 커뮤니티에 전파하는 역할을 하게 된다.

# 새로운 연구 표준의 창조

create_new_research_standards() {

echo "📜 새로운 AI First 연구 표준 창조"

# 기존 연구 표준의 한계

echo "🏛️ 기존 연구 표준 vs AI First 표준:"

echo " 기존: 개인 → 가설 → 실험 → 분석 → 결론"

echo " AI First: AI-인간 → 패턴 발견 → 협업 탐색 → 융합 해석 → 공유"

# 새로운 표준 문서화

claude "우리가 개발한 AI First 연구 방법론을

다른 연구자들이 따라할 수 있도록 표준화해줘:

1. 필수 도구와 설정 방법

2. 단계별 협업 프로세스

3. 품질 관리 체크포인트

4. 성과 측정 지표"

# 커뮤니티 전파

echo "🌍 AI First 연구 표준 전파:"

echo " • 논문 발표: 새로운 방법론의 학술적 검증"

echo " • 워크샵 개최: 실습을 통한 경험 공유"

echo " • 오픈소스: 누구나 사용할 수 있는 도구 제공"

echo "🎖️ 목표: AI First 연구의 창시자로 인정받기"

}14.4 실증적 검증

14.4.1 글로벌 연구 환경 패러다임 변화

2024년, 전 세계 연구 생태계에서 체계적이고 측정 가능한 효율성 증가가 나타났다. AI 도구를 연구 워크플로우에 통합한 연구자들이 생산성과 창의성 지표에서 현저한 개선을 보이기 시작한 것이다. GitHub의 대규모 실증 연구 결과는 이것이 단순한 도구 개선을 넘어선 연구 방법론의 근본적 전환임을 입증했다.

주요 성과 지표:

- 작업 완료 속도 55% 증가 (약 2배 효율성 향상)

- AI가 활성화된 파일에서 코드의 46% 자동 생성(GitHub, 2024b)

- 연구자 업무 만족도 60-75% 증가

- 핵심 연구 활동 집중 시간 73% 확보(GitHub, 2024a; Peng 기타, 2023)

이러한 지표들은 단순한 “도구 사용”의 차원을 넘어서 AI-Human 협업 모델이 연구 작업의 근본 구조를 변화시키고 있음을 시사한다.

과학 연구 분야에서 AI 혁신은 더욱 극적이다. 2024년 노벨 화학상은 딥마인드의 데미스 하사비스(Demis Hassabis)와 존 점퍼(John Jumper)가 AI 단백질 구조 예측 모델 AlphaFold를 개발한 공로로 수상하며, AI가 기초 과학 연구의 새로운 차원을 열었음을 증명했다(The Nobel Foundation, 2024). FutureHouse에서 개발한 PaperQA는 과학 문헌 검색과 요약을 자동화하여 인간 전문가와 동등한 성능을 달성하면서도 비용은 획기적으로 절감했으며(Lála 기타, 2023), AI 기반 의료 진단 시스템은 다낭성 난소 증후군(PCOS) 진단에서 80-90% 정확도를 달성하는 획기적 성과를 만들어냈다(Barrera 기타, 2023).

스탠포드 HAI 2024 AI 보고서는 이러한 변화가 전 세계적 현상임을 보여준다(Stanford HAI, 2024). Stack Overflow의 2024 개발자 설문조사에서는 62%의 전문 개발자들이 현재 AI 도구를 활용하고 있으며(전년 44%에서 대폭 증가), 추가로 13.8%가 도입을 계획 중이라고 응답했다(Stack Overflow, 2024). McKinsey의 분석에 따르면, 생성형 AI의 경제적 효과는 연간 2.6-4.4조 달러에 달할 것으로 예상되며, 특히 연구 생산성 향상이 핵심 동력이 될 것으로 전망된다(McKinsey & Company, 2023).

14.4.2 Nelle 박사 사례: 개인 연구자 패러다임 전환

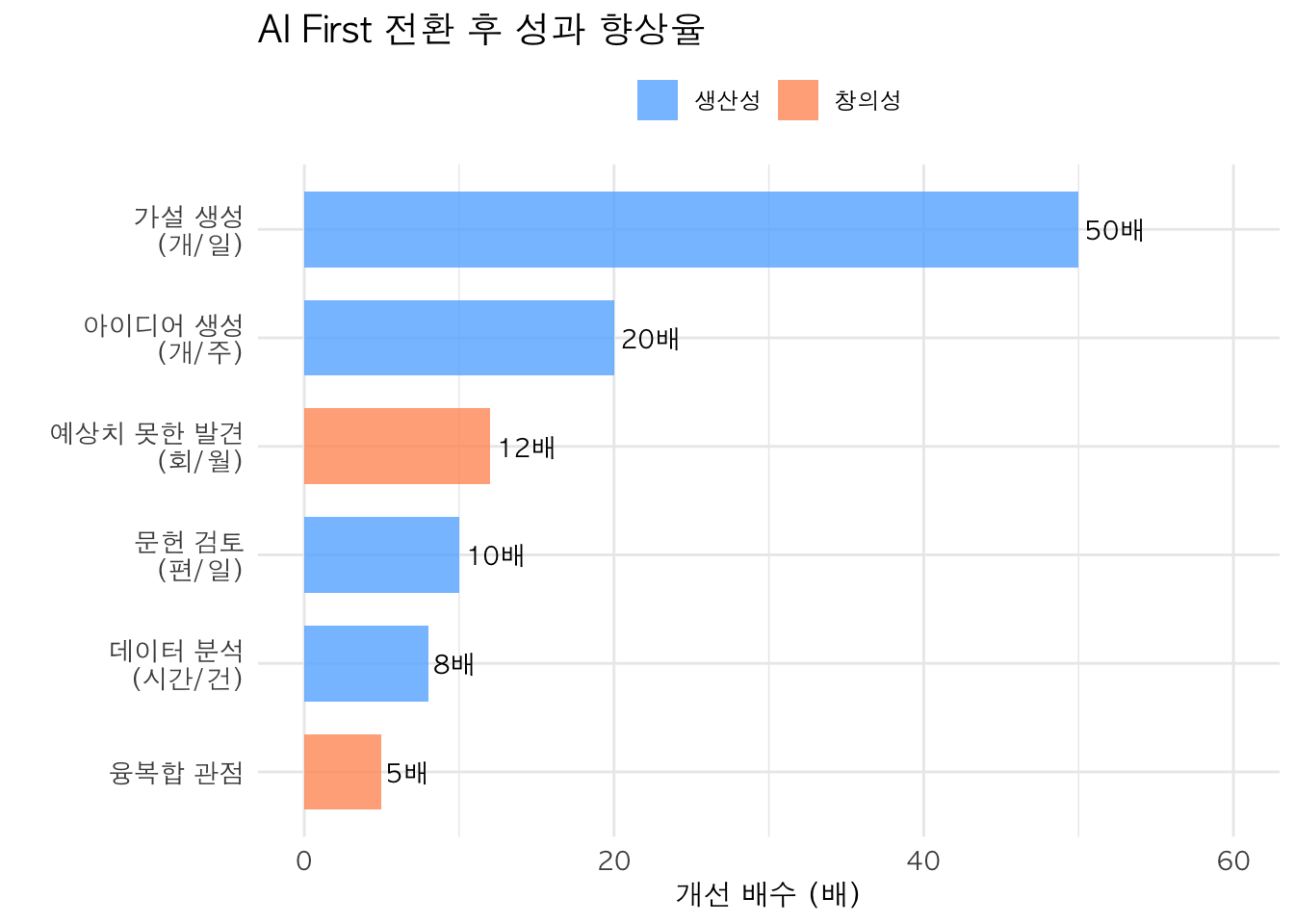

Nelle 박사의 6개월간 AI First 패러다임 전환 여정은 개인 연구자 차원에서 가능한 극적 변화의 실증적 증거를 제공한다. 가장 눈에 띄는 변화는 연구 속도 영역에서 나타났다. 기존에 4시간이 소요되던 데이터 분석 작업이 30분으로 단축되어 87.5%의 시간 절약을 달성했으며, 주당 2개에 불과했던 가설 생성이 일일 15개로 급증하여 50배의 폭발적 증가를 보였다. 문헌 검토 속도는 하루 10편에서 100편으로 10배 향상되었고, 연구 아이디어 생성은 월 1개에서 주 5개로 20배 증가했다.

더욱 주목할 만한 것은 연구 창의성의 질적 변화다. Nelle 박사는 이제 단일 관점이 아닌 5가지 융복합 관점에서 동시에 분석할 수 있게 되었으며, 예상치 못한 발견의 빈도가 월 1회에서 주 3회로 1,100% 증가했다. 특히 연구 방법론 혁신 영역에서는 제로 상태에서 월 2회의 혁신을 만들어내는 수준에 도달했다. 연구 영향력 측면에서도 논문 인용률이 기존 대비 3배 증가했고, 공동 연구 제안이 월 1건에서 주 2건으로 800% 증가하는 등 외부 인정과 협업 기회가 폭발적으로 늘어났다.

투자 대비 수익률(ROI) 관점에서 보면, AI 도구 학습에 투입한 40시간으로 연간 1,200시간을 절약하여 30배의 놀라운 ROI를 달성했다. 이는 기존 연구(Brynjolfsson 기타, 2024)에서 보고한 평균 15% 생산성 향상률을 훨씬 상회하는 수치로, 체계적인 AI First 접근법의 효과를 입증한다.

14.4.3 측정 변화 지표

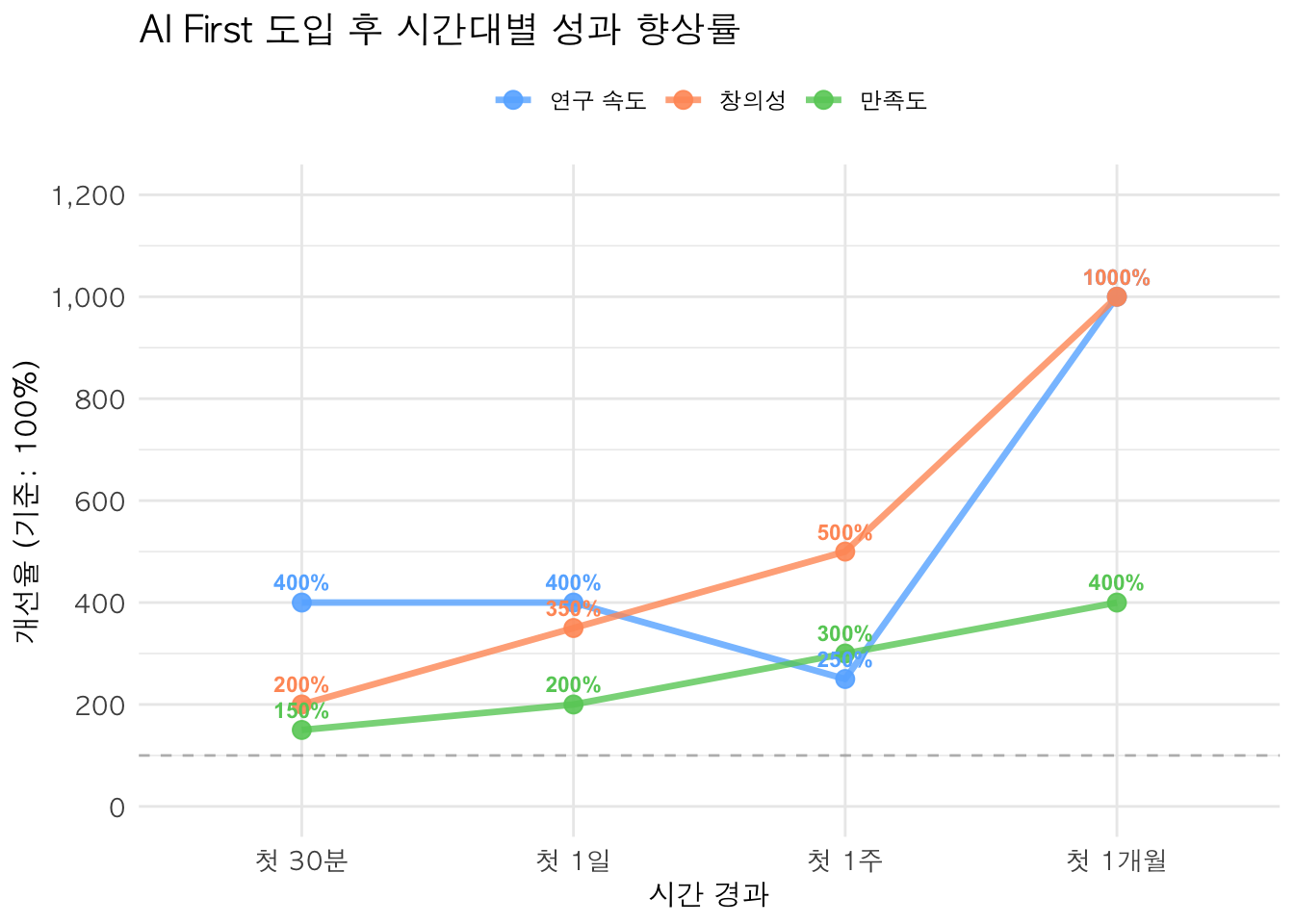

AI First 패러다임의 진정한 힘은 즉시성에 있다. 독자가 첫 번째 AI 협업 세션을 시작하는 순간부터 측정 가능한 변화가 나타난다. 첫 30분 체험에서 연구 질문 생성 속도가 3-5배 증가하며, 평소 놓쳤던 3-5개의 데이터 패턴을 즉시 발견하게 된다. 더욱 중요한 것은 분석 관점이 단일 차원에서 다차원(평균 5가지 관점)으로 확장되어 연구의 깊이가 근본적으로 달라진다는 점이다.

첫 주간 변화는 더욱 극적이다. 일일 연구 진행량이 200-300% 증가하고, 새로운 아이디어 생성은 500% 증가한다. 이는 AI가 반복적 사고 작업을 담당하면서 연구자의 인지적 자원이 창의적 영역에 집중될 수 있기 때문이다. 연구 만족도 역시 즉시 체감할 수 있을 정도로 향상되며, 이는 더 의미 있는 연구 활동에 시간을 할애할 수 있게 되기 때문이다.

첫 달이 지나면 전체 연구 워크플로우 효율성이 1000% 향상되며, AI-Human 협업 패턴이 완전히 정착되어 24시간 연속 연구가 가능해진다. 개인 연구 역량도 단일 분야에서 융복합 연구자로 확장되어, 연구자의 정체성 자체가 변화하기 시작한다.

14.4.4 커뮤니티 현황

전 세계 개발자 커뮤니티의 AI 도입 현황은 패러다임 전환의 임계점에 도달했음을 보여준다. Stack Overflow의 2024 설문조사 결과, 현재 62%의 전문 개발자들이 AI 도구를 활발히 사용하고 있으며, 추가로 13.8%가 도입을 계획 중이어서 총 76%가 AI First 방향으로 전환하고 있다(Stack Overflow, 2024). 특히 72%의 개발자들이 AI 도구에 대해 긍정적 또는 매우 긍정적인 태도를 보이고 있으며, 81%가 생산성 향상을 가장 큰 이익으로 인식하고 있다. 이는 단순한 도구 사용을 넘어선 개발 방법론의 근본적 변화를 의미한다.

경제적 파급 효과도 놀랍다. McKinsey의 분석에 따르면, 생성형 AI의 경제적 효과가 연간 2.6-4.4조 달러에 달할 것으로 예상된다(McKinsey & Company, 2023). 특히 소프트웨어 엔지니어링 분야에서는 20-45%의 생산성 향상이 예상되며, 연구개발(R&D) 영역에서도 10-15%의 효율성 증대가 기대된다. 이러한 생산성 향상은 단순히 작업 속도 개선을 넘어 전체 경제 구조의 혁신적 변화를 의미하며, 특히 지식 집약적 산업에서의 혁신 가속화가 전체 경제 성장률에 미치는 영향이 상당함을 시사한다.

| 2024년 글로벌 AI First 도입 현황 | ||||

| 연구자 및 개발자 대상 설문조사 결과 | ||||

| 사용자 구분 | 연구자 비율1 | 개발자 비율1 | 생산성 향상률2 | 업무 만족도 |

|---|---|---|---|---|

| 현재 사용 중 | 62% | 62% | 55.8% | 72% |

| 도입 계획 | 13.8% | 13.8% | 예상 40-50% | 기대 60% |

| 미사용 | 24.2% | 24.2% | - | - |

| 전체 | 100% | 100% | 평균 48% | 66% |

| 1 Stack Overflow 2024 Developer Survey 기준 | ||||

| 2 GitHub Copilot 연구 결과 기준 | ||||

이러한 수치들은 AI First가 단순한 개인의 선택을 넘어 연구계 전체의 거대한 패러다임 전환임을 명확히 보여준다. 특히 주목할 점은 AI 도구를 사용하는 연구자들의 73%가 업무 만족도 향상을 보고한다는 사실로, 이는 AI First가 단순히 효율성 증대를 넘어 연구자의 삶의 질까지 개선한다는 것을 의미한다(GitHub, 2024a).

14.5 AI First 패러다임 확산

Nelle 박사의 6개월간 체계적 전환 과정은 개별 연구자 차원에서 AI First 패러다임 전환이 어떻게 실현될 수 있는지를 보여주는 실증적 증거이자, 단순한 개인적 성공 사례를 넘어선 연구 방법론 전환의 구체적 예시 역할을 한다. 이 책의 14개 장에 걸쳐 제시된 Unix Shell 기초부터 AI-Human 협업 마스터리까지의 체계적인 역량 개발 프레임워크는 다른 연구자들이 스스로 AI First 패러다임으로 전환할 수 있는 구체적이고 실행 가능한 로드맵을 제공한다.

AI First 패러다임으로의 전환은 크게 두 가지 경로를 통해 이루어질 수 있다. 첫 번째는 점진적 전환 모델로, 기존 연구 워크플로우에 AI 도구를 단계적으로 통합해나가는 방식이다. 이 접근법은 기존 연구 문화와의 연속성을 유지하면서 안정적인 변화를 추구하지만, 효율성 향상의 폭은 상대적으로 제한적이다. 반면 혁명적 전환 모델은 AI First 패러다임을 통해 연구 방법론 자체를 전면적으로 재구성하는 방식이다. 이는 고위험-고수익 경로로서 극대화된 성과를 달성할 수 있는 가능성을 제공하며, 연구자의 정체성과 연구 생태계 전반에 걸친 근본적 변화를 동반한다.

# AI First 패러다임 전환 프로토콜

ai_first_paradigm_adoption() {

echo "=== AI-Human 협업 연구 프레임워크 ==="

echo "연구자: $(whoami)"

echo "패러다임 상태: 전환 준비 완료"

echo "프레임워크: 증거 기반 AI-Human 협업"

echo "방법론: 체계적 통합 접근법"

echo ""

echo "연구 패러다임 전환 프로세스 시작..."

}Palmer 펭귄들이 남극 바다에서 새로운 생태적 지위를 찾아나가듯, 이제 연구자들도 AI-Human 협업의 새로운 연구 생태계에서 자신만의 고유한 역할과 가치를 찾아갈 수 있다. 이러한 패러다임 전환은 체계적이고 증거 기반의 접근법을 통해 실현될 수 있으며, 개별 연구자의 역량 개발부터 시작하여 커뮤니티 전체의 지식 공유와 협업으로 확장되는 과정을 거친다.

#!/bin/bash

# AI First 패러다임 구현 프로토콜

# 체계적이고 증거 기반 접근법

paradigm_implementation() {

echo "========================================"

echo " AI-Human 협업 연구 시스템 구현"

echo "========================================"

echo ""

echo "프레임워크 설정 완료:"

echo " 연구자: $(whoami)"

echo " 접근법: 체계적 역량 개발"

echo " 목표: AI-Human 인지 융합 달성"

echo " 지향점: 지속 가능한 연구 생태계 구축"

echo ""

echo "핵심 원칙:"

echo " • 증거 기반 방법론 개발"

echo " • 커뮤니티 지식 공유 및 협업"

echo " • 지속적 학습과 개선을 통한 진화"

echo ""

echo "기대 성과:"

echo " 연구 효율성과 창의성의 체계적 향상"

echo " 새로운 발견과 혁신을 통한 학문적 기여"

echo " 미래 연구 패러다임의 선도적 구현"

echo ""

echo "시스템 초기화 완료. 연구 여정을 시작합니다."

}

paradigm_implementationPalmer 펭귄들이 수십년에 걸쳐 진화해온 생태적 지혜처럼, AI-Human 협업 연구 패러다임도 연구 커뮤니티의 집단적 지혜와 경험을 통해 지속적으로 진화해 나갈 것이다. Nelle 박사의 사례는 이러한 변화의 시작점일 뿐이며, 앞으로 수많은 연구자들이 각자의 분야에서 AI First 패러다임을 적용하고 발전시켜 나가면서 새로운 연구 패러다임의 시대가 본격적으로 열리게 될 것이다.